ブログ

Blog

Blog

みなさんこんにちは。

まだまだ暑い日が続きますね。この先どこまで熱くなっていってしまうのでしょうか。。。

さて、今日は歯の構造についてお話しようと思います。

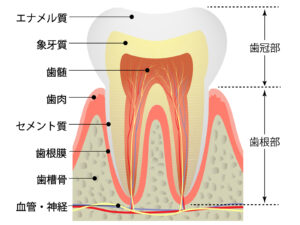

歯の構造は上のイラストのようになります。

イラストをふまえて各部位と歯の病気の関係など説明してみようと思います。(太字部分はイラストに書いてある部位になります。)

右側に書いある「歯冠部」という所が歯茎(歯肉)の上に見えている所で、歯根部と書いてある所は埋まっていて外からは見えない部分になります。歯周病が進行すると、歯茎の下にある骨(歯槽骨)が溶けていっていまい、それに伴って歯茎が下がって、元々歯根部だったセメント質と言われる部分が表にでてきます。このセメント質は歯の神経(歯髄)までの距離が短く、硬くて強いエナメル質にも覆われていないので、虫歯になりやすかったり知覚過敏になりやすかったりします。

歯冠部の表面はエナメル質という組織で覆われています。エナメル質は人体で最も硬いといわれる組織ですが、歯ぎしりや食いしばりですり減ってはしまいます。歯ぎしり食いしばりや歯をぶつけるといった外傷によって、歯と骨の間にある歯根膜という組織に炎症が起こることもあります。歯根膜に炎症が起こると噛んだ時に痛かったり、歯がういた感じがするといった症状がでます。

エナメル質の中にある象牙質は強度が弱く、虫歯も進行しやすいです。なので、虫歯がエナメル質を通り抜け象牙質に到達すると、一気に中で広がることが多く、その場合は見た目より中の虫歯は大きくなってしまうので注意が必要です。

また、虫歯が歯の神経にある歯髄にまで到達すると、痛みが生じることが多く、場合によっては強烈な痛みになります。こういった場合は歯髄をとる治療が必要になり、歯への神経の入口である歯の根の先端まで器具を挿入して神経をとりきらなければいけません。

歯の構造の説明は以上になります。正直歯学部で習うような内容で、わかりづらい所もあったかと思いますがご容赦ください。それではまた。